Vor genau fünfhundert Jahren verwüstete der Bauernkrieg den Südwesten und -osten Deutschlands.

Vom Deutschen Bauernkrieg gehört hat fast jeder, aber was wissen wir über die Epoche? Haben wir eine umfassende Anschauung dieses Krieges? Haben wir mehr oder anderes vor Augen als Bauern, die eine Fahne mit einem Schuh in die Höhe recken? Zumindest in Norddeutschland wird das wohl eher die Ausnahme sein, denn der Bauernkrieg, der die Bundschuh-Bewegung von 1493 bis 1517 fortsetzte, verwüstete Süddeutschland, nicht aber den Norden. Dort war die Reformation viel wichtiger, und die Gestalt Martin Luthers überstahlt bis heute alles.

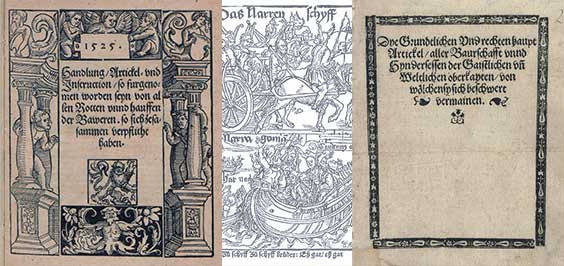

Eines glauben wir alle zu wissen, wenn wir über die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit nachdenken: Es war eine grobianische und extrem harte Zeit. Eine gute Anschauung liefert uns Sebastian Brant in seinem von Albrecht Dürer und anderen Künstlern illustrierten „Narrenschiff“. 1494 – dreißig Jahre vor dem Bauernkrieg – im Druck erschienen, wurde die im Stil der Zeit sehr grobschlächtige Moralsatire aus der Feder eines hochgebildeten Humanisten nach der Bibel der größte Bestseller ihrer Zeit. Das Wort „grobian“ findet sich im Eingang des 72. Kapitels:

„Eyn nuwer heylig heit Grobian

Den will yetz fyren yederman

Und eren jnn / an allem ort

Mit schäntlich wüst werk / wis / vnd wort“

Die Rohheit spiegelte sich in allem: In der Kleidung, die bei den Männern oft obszön war und dazu in ihren grellen Farben clownesk, dem übermäßig gewürzten, fetten Essen, das eine nicht selten extreme Fettleibigkeit der Hochgestellten verursachte, einer mitleidlosen Rechtsprechung, die Folter und Leibesstrafen kultivierte, der wüsten Fäkalsprache, wie wir sie von Luther kennen – alles schien maßlos, und nach der Ansicht vieler Historiker war gar nicht das Mittelalter finster, sondern erst die frühe Neuzeit. Sogar die Menschen waren hässlich, wenn wir den Bildern – vor allem den Kupferstichen! – trauen dürfen.

Wer sich das selbst anschauen möchte, findet dieser Tage in verschiedenen Museen in Süd- und Ostdeutschland Ausstellungen von Druckgraphik des frühen 16. Jahrhunderts.

Pantles Buch über den Bauernkrieg ist das Werk eines erfahrenen Journalisten, der ein flüssiges, leicht lesbares Deutsch schreibt und auf Fußnoten konsequent verzichtet – schließlich ist es keine akademische Arbeit. Über die Quellen seines Wissens informiert Pantle stattdessen im Fließtext und noch zusätzlich im Anhang. Er zeigt uns, dass es im Bauernkrieg nicht allein die Bauern waren, die sich erhoben, sondern auch viele Städter gegen Adel und Kirche aufstanden, und wir lernen, dass die Menschen vom Land keineswegs ungebildet oder ungehobelt waren, sondern oft genug über eine wenigstens rudimentäre Bildung verfügten und sich gesittet zu benehmen wussten. Besonders die Anführer waren gut situierte Bürger, und die Gewalt der Aufständischen richtete sich fast ausschließlich gegen Sachen, nicht gegen Menschen. Für die Gegenseite – den Adel – gilt das nicht.

Pantles Buch über den Bauernkrieg ist das Werk eines erfahrenen Journalisten, der ein flüssiges, leicht lesbares Deutsch schreibt und auf Fußnoten konsequent verzichtet – schließlich ist es keine akademische Arbeit. Über die Quellen seines Wissens informiert Pantle stattdessen im Fließtext und noch zusätzlich im Anhang. Er zeigt uns, dass es im Bauernkrieg nicht allein die Bauern waren, die sich erhoben, sondern auch viele Städter gegen Adel und Kirche aufstanden, und wir lernen, dass die Menschen vom Land keineswegs ungebildet oder ungehobelt waren, sondern oft genug über eine wenigstens rudimentäre Bildung verfügten und sich gesittet zu benehmen wussten. Besonders die Anführer waren gut situierte Bürger, und die Gewalt der Aufständischen richtete sich fast ausschließlich gegen Sachen, nicht gegen Menschen. Für die Gegenseite – den Adel – gilt das nicht.

„Die Geschichtsschreibung war und ist nicht fair“, schreibt Pantle, der deutlich auf Seiten der Bauern steht: „Es ist zum Haareraufen, wenn man mit den Aufständischen sympathisiert“. Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, kann der Autor die unerhörte Brutalität und Menschenverachtung des Adels anschaulich machen. Wer einfach nur geköpft oder gehängt wurde – und das waren unendlich viele –, der hatte Glück gehabt. Aber wehe jenen, die gequält wurden… Von Seiten der Bauern gab es kaum sexuelle Übergriffe, wogegen die Heere der Adligen Dörfer und Höfe verwüsteten, gegen alles und jeden wüteten und Frauen und Mädchen vergewaltigten. Während die „Haufen“ (Armeen) der Aufständischen Burgen und Schlösser zerstörten, den Bewohnern aber vorher die Gelegenheit zur Flucht gaben, wurden die Bauernheere nach Niederlagen niedergemetzelt – es blieben Tausende von Toten auf der Flur –, und es gab immer wieder peinliche Befragungen (Folter) und darauf Hinrichtungen von gelegentlich ausgesuchter Grausamkeit. Das langsame Braten des Jäcklein Rohrbach durch den Feldherrn Georg von Truchsess (1488–1533) – er steht im Mittelpunkt der Darstellung – war eine Abscheulichkeit. Letzlich brachen die Adligen ihre Versprechen, wie sie gerade lustig waren.

Für ihre Bildung wie für ihre gute Organisation spricht es, dass die Aufständischen sorgfältig über ihre Einnahmen wie über ihre Ausgaben Buch führten, und weil diese Akten aufgefunden wurden, lässt sich die Meinung widerlegen, „es habe sich bei den Bauernhaufen um primitive, ungeordnete Massen gehandelt“. So kommt der Autor zu dem Urteil, dass die Bezeichnung ‚Bauernkrieg‘ den Ereignissen 1524/25 nicht ganz gerecht wird. Allerdings berichtet Pantle selbst davon, dass die Aufständischen ihre Briefe mit einem Siegel verschlossen, das einen Bauern zeigt. Vielleicht trifft es also doch ihr Selbstverständnis, wenn wir diese Ereignisse einen Bauernkrieg nennen? In jedem Fall möchte er von einer Revolution sprechen, denn die Aufständischen wollten „nicht nur die Symptome lindern, sondern die Ursache kurieren.“ Radikal waren sie zweifellos.

Auch für den Geschichtsinteressierten bietet das Buch manche Neuigkeit. Leibeigenschaft, lerne ich, darf keinesfalls mit Sklaverei gleichgesetzt werden, denn die Leibeigenen galten nicht etwa als Sache, sondern immer noch als Menschen – allerdings hatten sie ihre Freizügigkeit verloren, durften also nicht fortziehen. Besonders bei der Partnersuche konnte das sehr hinderlich sein. Was, wenn die Herzallerliebste im nächsten Dorf wohnte, einem anderen Adligen leibeigen? Und wie steht es um das „Brandschatzen“? Dieses Wort bedeutete nicht, wie man denken könnte, ein Dorf einfach anzuzünden, sondern von den Dörflern Geld zu verlangen, damit man ihren Ort eben nicht abfackelt.

Martin Egg: Memmingen, Wandbild an der Kramerzunft – 12 Artikel, (Sebastian Lotzer und Christoph Schappeler). Lizenz: CC BY-SA 3.0. Rechts: Gedenkstein in der Gebäudewand der Kramerzunft. Hier wurden am 24.03.1525 die 12 Bauernartikel im Bauernkrieg niedergeschrieben. Lizenz: CC BY-SA 4.0

Am 25. März 1525, so der Autor, wurden im bayrisch-schwäbischen Memmingen die Menschenrechte verkündet. Die „12 Artikel“ waren nicht immer Gegenstand des Schulunterrichts, sondern gerieten erst während der letzten Jahrzehnte in den Vordergrund. Hier haben sich also Darstellung wie Bewertung der historischen Ereignisse durch Historiker, aber eben auch in der öffentlichen Meinung gründlich geändert. Pantle schildert nicht allein, wie diese Erklärung zustande kam – sogar der genaue Ort ist bekannt –, sondern macht uns auch im Detail mit ihren zwölf Artikeln bekannt. Ein genauerer Blick auf sie zeigt dann allerdings, dass es nicht richtig sein kann, von „Menschenrechten“ zu sprechen, denn Menschenrechte sind universal, sie zielen auf nicht weniger als die ganze Menschheit, wogegen sich die „12 Artikel“ allein mit der Situation der süddeutschen Bauern und ihrem Verhältnis zu den Grundherren befassen. Revolutionär waren sie natürlich trotzdem.

Der Bauernkrieg war fast ausschließlich eine süddeutsche Angelegenheit, weil es der Land- wie Stadtbevölkerung dort deutlich schlechter ging als im Norden. Besonders in Baden-Württemberg, Franken und noch dazu in Thüringen erhoben sich die Menschen gegen den Adel, der oft genug mit unerhörter Brutalität zurückschlug. Zum Beispiel schildert Pantle den Blutrausch der adligen Truppen unter Georg von Truchsess, der als „Bauern-Jörg“ in die Geschichte eingehen sollte. Seine Persönlichkeit taugt in jeder Hinsicht als „schwarze Schreckensgestalt“: Unter seiner Führung wurde das Aufeinandertreffen von Landsknechten und Aufständischen „kein Zusammenstoß zweier Armeen, sondern eine blutige Menschenhatz, mithin keine Schlacht, sondern ein Schlachten.“ Seine Bilanz kann sich nun aber wirklich sehen lassen: Während des Feldzuges legte er, wie Pantle die Forschung zitiert, „1866 Kilometer zurück und tötete geschätzt 20750 Bauern und Bürger“. Merkwürdigerweise scheint aber selbst dieser Mensch seine guten Seiten gehabt zu haben, denn anders als viele seiner Standesgenossen, denen Unterschriften unter Verträge egal waren, hielt er sich an diese oder an seine mündlichen Versprechen.

Den Abschluss des Buches bildet ein Prozessbericht – es geht um die Schuld des Bauernführers Matern Feuerbacher, des Gegenspielers von Georg von Truchsess, der schließlich freigesprochen wurde. Das Gute von Pantles Bericht liegt darin, dass uns ein realistisches Bild des erstaunlich fairen Prozesses gegeben und sein Ablauf genau erklärt wird, dass wir also erfahren, wie es um die Rechte und Pflichten von Ankläger und Verteidiger stand und wie die Zeugen behandelt wurden.

Pantle hat ein gut lesbares Buch vorgelegt, aus dem wir viel über das tägliche Leben lernen – keine Studie aus der Feder eines Historikers, sondern ein sorgfältig gearbeitetes Sachbuch, in dem auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen wird. Fußnoten werden die wenigsten Leser vermissen, aber es beeinträchtigt die Farbigkeit einer Darstellung und damit auch deren Realismus enorm, wenn Zitate aus dem frühen 16. Jahrhundert unversehens in unser Hochdeutsch übertragen werden. Sicher sind diese Sätze dann leicht zu verstehen, aber dabei geht weit mehr als nur Zeitkolorit verloren, denn die moderne Sprache gaukelt uns entsprechend moderne Menschen vor. Und modern können diese Männer (es geht ja fast ausschließlich um Männer) unmöglich gewesen sein. Menschen unserer Zeit wären in ihrer übergroßen Mehrheit zu derartigen Grausamkeiten und Gefühllosigkeiten außerstande. Es war eben eine sehr, sehr fremde Zeit – die Distanz zu den Geschehnissen scheint fast unüberbrückbar. Das spiegelt sich in den Kupferstichen, aber nicht in den in unser Deutsch übersetzten und entsprechend geglätteten Zitaten. Ich finde, dass dieser Zeitenabstand ganz unbedingt hätte dokumentiert werden sollen.

Christian Pantle: Der Bauernkrieg. Deutschlands großer Volksaufstand.

Propyläen Verlag, 336 Seiten

ISBN 978-3549100516

Weitere Informationen (Verlag)

Kommentar verfassen

(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)

Kommentare powered by CComment