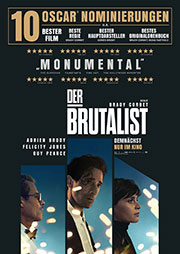

„Der Brutalist“ erzählt von Gier, Macht, dem Kampf zweier Männer, erzählt von Hoffnung, Emigration, dem vergifteten amerikanischen Traum, von Antisemitismus, Ausbeutung und Aufbegehren, von Architektur und Ästhetik als Reaktion auf den Holocaust.

US-Regisseur Brady Corbet („Vox Lux“, 2018) kreiert mit der dreieinhalbstündigen fiktiven Biografie des jüdische Architekten Lázló Toth (grandios Adrien Brody) ein authentisches Monumental-Epos von schmerzhafter Intensität, radikal, erschütternd, visionär, meisterhaft inszeniert, voll ungelöster Rätsel und überragend in seiner visuellen Wucht und Schönheit. „Der Brutalist“ ist für zehn Academy Awards nominiert unter anderem als Bester Film und gilt aus Oscar-Favorit

New York, 1947. Was geschieht, wir begreifen es manchmal erst Sekunden oder Minuten später. Die gigantische Leinwand ist fast schwarz. Rufe, Stimmengewirr, „Excuse me, sorry." Menschen drängen, hasten durch die engen, dunklen Gänge des überfüllten Schiffes Richtung Oberdeck. Der ersehnte erste Blick auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und sein Symbol, die Freiheitsstatue, – sie hängt mit dem Kopf nach unten. Eine Warnung? Der Mann, der trunken vor Glück den Passagier neben sich umarmt, ist Lazló Toth, ein jüdischer Ungar. Nach den Jahren der Verfolgung, dem Schrecken des Konzentrationslagers Buchenwald hofft er auf einen Neuanfang. Sein Gesicht zeigt die Spuren und Narben zugefügter Gewalt, und zugleich eine unbeschreibliche, aber für uns fast beschämende Entschlossenheit zur Dankbarkeit für diese Chance, die sich als solche erst beweisen muss. Die Armut in den Straßen, die Obdachlosen erinnern an das Vorkriegs-Europa, sich verkaufen, um zu überleben wie in Babylon Berlin oder Budapest. Eine von ihnen ist jene Prostituierte, für die Lázló sich entschieden hat. Das wenige Geld reicht nicht, um ihre Verachtung gegenüber dem Freier zu verhehlen. Eine zutiefst verstörende Szene. Im Bus geht es weiter Richtung Philadelphia.

„Der Brutalist“ ist eine Kapitalismusparabel in der Tradition von Orson Wells „Citizen Kane“ (1941) oder Michael Ciminos „Heaven's Gate“ (1980), gnadenlos in ihrer Akribie der Beobachtung: Dank des analogen 70mm Filmformats VistaVision spüren, fühlen wir fast körperlich die Textur der Materialien genau wie die vielschichtigen feindseligen Reaktionen gegenüber jenem Fremden mit dem starken ungarischen Akzent. Wirklich willkommen scheint er nirgendwo, sein Cousin Attila (Alessandro Nivola) schließt ihn bei der Ankunft am Busbahnhof in die Arme, doch die Rührung des Wiedersehens ist einseitig. Im Grunde möchte der Cousin durch nichts an seine jüdische Vergangenheit erinnert werden, er hat christlich geheiratet, den Namen längst geändert und betreibt nun ein Möbelgeschäft. Im winzigen Hinterzimmer wird der unliebsame Verwandte einquartiert. Lázló zeigt sich unendlich dankbar, beteuert immer wieder, wie sehr er alles zu schätzen weiß. Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nichts von seiner inneren Widerstandskraft oder seinem visionären Talent, noch ist er nur ein Emigrant unter Hunderttausenden. Harry (Joe Alwin), Sohn des einflussreichen Industriellen Harrison Van Buren (Guy Pearce) beauftragt Attila mit dem Umbau der Bibliothek des Familienanwesens nach einem Entwurf von Lázló, gedacht als Überraschung für den Vater, doch der kommt früher als erwartet zurück, entsetzt darüber, was aus seiner gediegenen, dunkeln, holzgetäfelten Bibliothek geworden ist. Er wirft die Handwerker hinaus, verweigert die vereinbarten Zahlungen von Material und Arbeitskräften. Der helle lichtdurchflutete Raum im Bauhaus-Stil offenbart, wer unser Protagonist ist, ein begnadeter Designer und Architekt der Dessauer Schule und nun obdachlos.

„Der Brutalist“ ist eine Kapitalismusparabel in der Tradition von Orson Wells „Citizen Kane“ (1941) oder Michael Ciminos „Heaven's Gate“ (1980), gnadenlos in ihrer Akribie der Beobachtung: Dank des analogen 70mm Filmformats VistaVision spüren, fühlen wir fast körperlich die Textur der Materialien genau wie die vielschichtigen feindseligen Reaktionen gegenüber jenem Fremden mit dem starken ungarischen Akzent. Wirklich willkommen scheint er nirgendwo, sein Cousin Attila (Alessandro Nivola) schließt ihn bei der Ankunft am Busbahnhof in die Arme, doch die Rührung des Wiedersehens ist einseitig. Im Grunde möchte der Cousin durch nichts an seine jüdische Vergangenheit erinnert werden, er hat christlich geheiratet, den Namen längst geändert und betreibt nun ein Möbelgeschäft. Im winzigen Hinterzimmer wird der unliebsame Verwandte einquartiert. Lázló zeigt sich unendlich dankbar, beteuert immer wieder, wie sehr er alles zu schätzen weiß. Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nichts von seiner inneren Widerstandskraft oder seinem visionären Talent, noch ist er nur ein Emigrant unter Hunderttausenden. Harry (Joe Alwin), Sohn des einflussreichen Industriellen Harrison Van Buren (Guy Pearce) beauftragt Attila mit dem Umbau der Bibliothek des Familienanwesens nach einem Entwurf von Lázló, gedacht als Überraschung für den Vater, doch der kommt früher als erwartet zurück, entsetzt darüber, was aus seiner gediegenen, dunkeln, holzgetäfelten Bibliothek geworden ist. Er wirft die Handwerker hinaus, verweigert die vereinbarten Zahlungen von Material und Arbeitskräften. Der helle lichtdurchflutete Raum im Bauhaus-Stil offenbart, wer unser Protagonist ist, ein begnadeter Designer und Architekt der Dessauer Schule und nun obdachlos.

Architektur als Spiegel der Psyche: Brady Corbet inszeniert Baustellen wie intime leidenschaftlich Beziehungen, ständig von außen bedroht, ein Schlachtfeld ungleicher Kontrahenten und immer neuer gefährlicher Allianzen. Lázló, vom Cousin fristlos entlassen, hält sich mit Hilfsarbeiten über Wasser, versucht durch Morphium dem Schmerz und den Erinnerungen der Vergangenheit zu entfliehen. Die Hoffnung, seine Frau Erzsébel (Felicity Jones) nachholen zu können, schwindet. Die zwei wurden in den Kriegswirren voneinander getrennt. Den ersten und vielleicht einzigen wahren Freund in diesem Land hat der jüdische Emigrant beim Anstehen auf eine kostenlose Suppe getroffen. Der Schwarze ist alleinerziehender Vater eines kleinen Sohnes, tagsüber arbeiten die beiden Freunde am Hafen, schippen Kohle, nachts schlafen sie mit vielen anderen Obdachlosen in dem riesigen Saal eines christlichen Männerwohnheims. Lázlós Leben verändert sich schlagartig, als der Industrielle Harrison Lee Van Buren auftaucht und ihn um ein Gespräch bittet. Im Magazin Look hat er einen Artikel voll des Lobes über die Entwürfe des einst in Europa gefeierten Bauhaus-Architekten entdeckt und schon revidiert der eitle Magnat sein Urteil, natürlich wird er die Rechnungen begleichen, er geizt nicht mit Schmeicheleien. Verlockend Harrisons Auftrag: Ein monumentales Kulturzentrum aus Bibliothek, Sporthalle, Auditorium und Kapelle soll entstehen zum Gedenken an die verstorbene Mutter. Lázló sieht die Möglichkeit, seine kühnsten Träume brutalistischer Architektur mit ihren klaren Linien und minimalistischen Konstruktionen zu verwirklichen. Er ahnt nicht, mit wem er sich einlässt.

Regisseur Brady Corbet besitzt ein ungeheures Gespür für vergangene Epochen und ihre Atmosphäre. Mit fast dokumentarischer Präzision lässt er die Nachkriegszeit der USA wiederauferstehen mit all ihren widersprüchlichen Facetten: Sprache, Zeitgeist, Philosophie, Konventionen, Vorurteilen, Klassengegensätzen Diskriminierungen und Rassenhass. Räume, Gebäude sind hier keine Kulissen, sondern Schnittpunkte von Schicksalen, die Seelenlandschaften der Protagonisten. Überwältigend immer wieder die Macht der Bilder, (Kameramann: Lol Crawley) das Spiel von Licht und Schatten, der Wechsel zwischen trügerischer Weite und klaustrophobischer Enge. Bahnschienen führen ins Ungewisse, gespenstisch anmutender Rauch steigt aus dem Schlot einer Lokomotive auf. Die Symbole der Vernichtungslager lauern im scheinbar Alltäglichen.

Der Film basiert lose auf dem Leben von Designern und Architekten wie László Moholy-Nagy. (1895–1946), Marcel Breuer (1902–1981) und Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969), sie emigrierten rechtzeitig. Le Corbusier (1887–1965) war es, der Sichtbeton, sein bevorzugtes Gestaltungsmittel der Nachtkriegszeit, als „beton brut“, (roher Beton) bezeichnete. Im Vereinigten Königreich begann die Ära des Brutalismus, während der 1950er Jahre im Rahmen der Wiederaufbauprojekte, betont werden die strukturellen Elemente wie in den Entwürfen von William Pereira (1909–1985) oder Denys Lasdun (1914–2001). Das Drehbuch schrieb Brady Corbet zusammen mit seiner Lebensgefährtin Mona Fastvoid, inspiriert von Jean Louis Cohens Werk „Architecture in Uniform – Designing and Building for the Second World War“. Der inzwischen verstorbene Architekt analysierte weltweit die Zusammenhänge und Einflüsse des Krieges auf Bauweise, Technologie und Materialien.

Harrison, der nach außen hin charmante, fortschrittliche Geschäftsmann, entwickelt sich in den folgenden Jahren vom Retter zum Peiniger. Als machthungriger Oligarch will er immer dominieren: nicht nur das Kunstwerk besitzen, sondern auch den Künstler, er vergewaltigt ihn. Lázló besitzt, was sein Mäzen nie haben wird, Kreativität, Fantasie. Der Holocaust-Survivor findet in der wuchtigen Kraft des Brutalismus den künstlerischen Ausdruck seiner zerrissenen Seele. Sein Werk ist so kompromisslos wie er selbst, doch genau diese Kompromisslosigkeit zerstört auch teilweise seine Integrität. Es ist, also hätte ihn die gnadenlose Härte des Kapitalismus infiziert, er wird zum Besessenen der eigenen Visionen ohne Rücksicht auf Familie oder Belegschaft. Schritt für Schritt hautnah zu verfolgen, wie diese Allegorie aus Beton entsteht allen Hindernissen und Demütigungen zum Trotz, ist überwältigend. Zu begreifen, wie die Traumata von Jahrzehnten sich darin manifestieren, erfüllt uns mit Ohnmacht, Zorn. Erlösung ist unmöglich, wo die Erinnerungen ihre Opfer nicht loslassen. Seine Phantasmorgie widmet Corbet den Künstlern jener Zeit, die ihre Visionen nie realisieren konnten.

Die Aufregung in der Presse um den Einsatz von KI ist überflüssig. Wie sich herausstellte, wurde die sogenannte Respeecher-Technologie wohl ausschließlich bei den Dialogen in ungarischer Sprache eingesetzt. Grade bei Filmen, die in der Vergangenheit spielen, in Gegenden, die sich völlig veränderten durch Krieg oder Industrialisierung kann immer das Problem auftreten, dass sich niemand findet, der fähig ist, fehlerfrei ausgefallenere Dialekte wiederzugeben. In „Der Brutalist“ ist es grade die Sprache, die das Machtgefälle zwischen Mäzen und Künstler verschärft. Der Anwalt des Industriellen hat die Einreise von Lázlós Frau arrangiert. Was Erzsébel in ihren Briefen nie erwähnte, sie ist an den Rollstuhl gefesselt, Jahre der Mangelernährung haben ihre Knochen zerstört. Beim Dinner auf dem Anwesen bewundert Harrison ihre fast fehlerfreie Aussprache, sie hat an einer englischen Elite-Universität studiert. Der Industrielle bittet sie mit charmanter Gehässigkeit, doch ihrem Ehemann zu helfen, damit er nicht klingen würde wie ein Schuhputzer. Der Akzent ist stark, mich erinnert er an meine Verwandten, die kurz vor Ausbruch des Nationalsozialismus nach Amerika emigrierten. Ich war noch keine acht, aber ich begriff, dass die Sprache ihrer neuen Heimat noch nicht wirklich ihre war. Kaum ein Film in der Kinogeschichte beschreibt den alltäglichen Antisemitismus so treffend und gnadenlos wie „The Brutalist“. Mit Talent lässt sich Respekt oder Zuneigung nur kurzfristig erkaufen, das begreift die selbstbewusste Erzsébel schnell: „Die Menschen hier wollen uns nicht in diesem Land haben, wir sind weniger als nichts wert“. Sie will mit der Nichte und deren Verlobten nach Israel. Doch der Architekt gibt nicht nach. Noch nicht. An anderer Stelle drückt es Harry, der Sohn des Industriellen unmissverständlich aus: „We tolerate you.“ (Wir dulden Euch.) Was er meint, ist, dass Juden nur geduldet werden, sie aber nie dazugehören werden. Überragend Adrien Brody in der Rolle des immer wieder Gedemütigten. Der 51jährige US-Schauspieler wurde dafür bereits bei den Golden Globe ausgezeichnet und ist nun für den Oscar nominiert. Schon 2003 erhielt er für seine Darstellung des polnisch-jüdischen Komponisten und Holocaust-Überlebenden Wladyslaw Szpilmann in der „Der Pianist“ (Regie: Roman Polański) den begehrten Academiy Award.

„Der Brutalist“ zeigt die existenziellen Abhängigkeiten zwischen Mäzen und Künstler. Keiner will nachgeben im Ringen um Sinn und Struktur, Harrison geht es um Macht, Lázló um die Wahrhaftigkeit des Oeuvres aus Beton und Marmor. Die Steinbrüche im italienischen Carrara sind Tatort der Vergewaltigung. Für den Industriellen ist der Mann unter ihm auf dem Boden kein Künstler, kein Architekt, nur „ein Parasit, ein billiges Flittchen.“ Eine Flut von Ereignissen und Beziehungen formieren sich zu dem minimalistischen Monumental-Epos. Der Protagonist verbannt seine Traumata aus Buchenwald in den bunkerähnlichen Bau, hier entscheidet er über die Höhe der Wände, den Lichteinfall, die Freiheit. Es ist, als wolle er der faschistischen Gigantonomie von Riefenstahl und Speer trotzen mit einem unzerstörbaren Mahnmal für die Opfer von Krieg und Willkür.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite verwendet YouTube Videos. Um hier das Video zu sehen, stimmen Sie bitte zu, dass diese vom YouTube-Server geladen wird. Ggf. werden hierbei auch personenbezogene Daten an YouTube übermittelt. Weitere Informationen finden sie HIERDer Brutalist

Originaltitel: The Brutalist

Regie: Brady Corbet

Drehbuch: Brady Corbet, Mona Fastvoid

Darsteller: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy

Produktionsland: Großbritannien, USA, Ungarn

Länge: 215 Minuten

Kinostart: 30. Januar 2025

Verleih: Universal Pictures Germany

Fotos, Pressematerial & Trailer: © Universal Pictures Germany

Kommentar verfassen

(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)

Kommentare powered by CComment