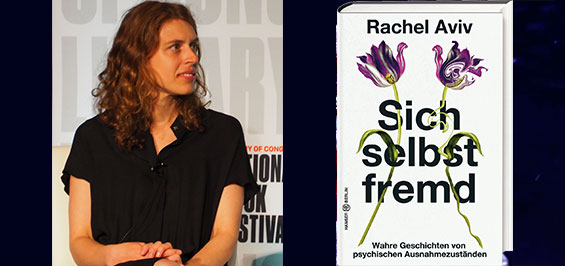

Wie verändert eine medizinische Diagnose den Blick auf ein psychisches Leiden? Diese Frage verhandelt die New Yorker Journalistin und Autorin Rachel Aviv in ihrem neuen, bewegenden Buch „Sich selbst fremd. Wahre Geschichten von psychischen Ausnahmezuständen“, das jetzt in deutscher Übersetzung bei Hanser erschienen ist.

Rachel Aviv beschreibt darin sechs sehr unterschiedliche Krankengeschichten, die sie aus Tagebüchern, Briefen, Krankenakten, Polizeiberichten und Interviews rekonstruiert hat - darunter auch ihre eigene.

Im September 1988 weigerte sich die sechsjährige Rachel plötzlich zu essen und zu trinken. Sie verlor an Gewicht. Auf Anraten des Kinderarztes lieferten ihre Eltern sie in das Kinderkrankenhaus von Michigan in Detroit ein. Dort wurde sie mit der Diagnose Anorexia nervosa auf die Station für Magersüchtige verlegt, obwohl den Ärzten bis dahin noch kein Mädchen in so jungem Alter mit dieser Krankheit bekannt war. Die Sechsjährige freundete sich dort mit einigen der weißen 12- bis 14-jährigen Mädchen an, die sich liebevoll um sie kümmerten. Rachel beteiligte sich an den Gesprächen, die ums (Nicht-)Essen, Gewicht und Kalorien kreisten, und sie begann, sich am Verhalten ihrer Mitpatientinnen zu orientieren, d.h. einen eigenartigen Askese-Kult nachzuahmen. Dazu gehörte beispielsweise, sich auf keinen Fall tagsüber hinzusetzen und auszuruhen, um nicht als Couch-Potato zu gelten. Besonders von Hava fühlte sich Rachel angezogen, fand sie schön, weil sie etwas Wildes, Unbezähmbares hatte. Sie betrachtete Hava als Mentorin, fühlte sich deren Streben nach „heiliger Perfektion“ verwandt.

Doch im Gegensatz zu Hava fing die kleine Rachel schon nach zwei Wochen wieder an zu essen und wurde bald entlassen. Im Rückblick bezweifelt Rachel Aviv, dass sie „wirklich“ magersüchtig war. Sie war damals zwar sehr beeindruckt von der Diagnose Anorexia, einem Wort, das sie kaum buchstabieren konnte, aber sie glaubt, noch zu jung gewesen zu sein, um das kurzzeitig von ihren Mit-Patientinnen erlernte Verhalten zu verinnerlichen. Ihr damaliger Therapeut interpretierte ihre Essensverweigerung als Stressreaktion auf die Konflikte ihrer Eltern, die in Scheidung lebten. Rachel Aviv selbst legt sich auf keine Erklärung fest.

Es ist überhaupt die Qualität des Buches, dass es keine gültige Erklärung und Interpretation psychischer Leiden liefern will, sondern detailliert und einfühlsam Geschichten erzählt. Eine Psychose oder Depression ist für die Betroffenen eine einzigartige, leidvolle Erfahrung, die sie kaum sprachlich vermitteln können. Aviv zitiert aus den Tagebüchern der Betroffenen – alle ihre Protagonisten haben geschrieben! – lässt ihre Angehörigen, Freunde und Nachbarn zu Wort kommen, berichtet anhand von Kranken- und Gerichtsakten. Dabei erweitert und vertieft sie die Perspektive auf die Einzelschicksale mit Aussagen aus wissenschaftlichen Studien. So entsteht in jeder Geschichte ein reichhaltiges Mosaik, das zeigt, wie abhängig Ausdruck und Erleben eigener Gefühle vom kulturellen Kontext und der Reaktion der Umgebung ist.

Besonders deutlich tritt das in der Geschichte der Inderin Bapu hervor. Sie lebt mit ihrem Mann, den zwei gemeinsamen Kindern und weiteren Verwandten ihres Mannes in ihrem eigenen Haus im südindischen Chennai. Die Ehe ist arrangiert, beide Ehepartner gehören der höchsten indischen Kaste der Brahmanen an. Aufgrund einer Polioerkrankung in ihrer Kindheit hinkt Bapu, was ihren Wert auf dem Heiratsmarkt minderte. Obwohl Bapu Eigentümerin des großen Hauses ist, steht sie in der familiären Hierarchie ganz unten. Sie kocht fast täglich für alle, nur während ihrer Menstruation muss sie sich absondern, weil sie dann als unrein gilt. Bapu mag die Familie ihres Mannes nicht, die Ehe ist wenig glücklich, doch sie liebt ihre Kinder.

Bapu bewundert die Dichterin Mirabai, die im 16. Jahrhundert Lyrik in der Bhakti-Tradition verfasst hat. Die hinduistische Bewegung Bhakti rückt in der religiösen Praxis die Liebe und Hingabe an einen persönlichen Gott an erster Stelle und ist seit dem 6. Jahrhundert bis heute besonders in Südindien verbreitet. Bapu beginnt, ihrem Idol Mirabai nachzueifern und schreibt religiöse Texte in mittelalterlichem Tamil, eine Sprachvariante, die sie nie gelernt hat. Ein Gelehrter prüft ihre zwei Gedichtbände auf Form und Metrik und befindet: „Ein göttliches Werk!“. 1970 druckt ein regionaler Verlag ihre Bücher und verteilt sie an die Tempel der Umgebung. Bapu vertieft sich zunehmend in ihre religiöse Praxis, kleidet sich schlicht, verzichtet auf Schmuck, will sich von allen materiellen Gütern lossagen und verlässt schließlich Familie und Kinder, um in einen Ashram zu gehen und die Liebe zu ihrem wahren Ehemann, dem Gott Krishna, leben zu können. Die Polizei greift sie als herumirrende Person auf, bringt sie zurück zu ihrer Familie. Aber Bapu weigert sich, ihren traditionellen Pflichten als Mutter und Ehefrau nachzukommen.

Für Bapu beginnt nun eine jahrelange, schmerzvolle Odyssee zwischen psychiatrischen Kliniken, Familienhaus, Ashram. Unbeirrt vom Drängen der Familie, die hofft, Bapu mithilfe von Psychopharmaka und Elektroschocks wieder an ihren traditionellen Platz in der Familie zurückholen zu können, folgt Bapu ihrer religiösen Bestimmung, der Hingabe an Krishna. Was aus der Perspektive der – durch die britische Kolonialmacht geprägten – Psychiatrie eine Schizophrenie darstellt, die geheilt werden muss, damit Bapu ihren gesellschaftlichen Pflichten nachkommen kann, ist dagegen aus der Perspektive des Hinduismus ein Gottesrausch, der seinen Platz in der religiösen Praxis findet und Wertschätzung erfährt.

Die leidvolle Geschichte endet tröstlich. Nachdem Bapu fünf Jahre lang verschwunden bleibt, wird sie zufällig beim Betteln in der Tempelstadt Srirangam von einer ehemaligen Klassenkameradin erkannt und von ihrem Sohn Khalik nach Hause geholt. Liebevoll umsorgt von ihrer Schwiegertochter Nandini, sitzt Bapu schließlich auf der Veranda ihres Hauses wie eine hinduistische Göttin: ein Bein hängt vom Stuhl herab, das andere hält sie angewinkelt. Die Nachbarn halten sie für eine Heilige und fragen sie um Rat. Als sie stirbt, wird sie mit Ehrfurcht begraben.

Die Familie erklärt sich ihre Geschichte - “das Unglück“ - durch das Wirken von bösen Geistern, die auf dem Grundstück des Hauses ihre Unwesen treiben, eine zeitlang denkt das auch ihr Sohn Khartik, der immer zu seiner Mutter gehalten hat. Ihre Tochter Bhargavi durchläuft eine wechselvolle Entwicklung und akademische Karriere, die über das Studium westlicher Philosophie, buddhistischer Meditation und feministischem Engagement schließlich zur Gründung von Bapu Trust führt. Diese gemeinnützige Organisation bietet Familien, in denen Angehörige psychisch erkranken, Beratung und praktische Hilfe an. Bapu Trust bezieht sich nicht auf ein allgemeingültiges Erklärungsmodell für psychische Leiden, sondern arbeitet mit mehreren Modellen, die jeweils zu den persönlichen Erfahrungen der Betroffenen passen. Das gilt ebenso für die Behandlungsmethoden, die von Psychopharmaka über Meditation bis zu Kunst- und Trommelkursen reichen. Respekt vor der Autonomie und der spirituellen Identität der Menschen stehen an erster Stelle.

Jede der sechs Geschichten beinhaltet einen ganzen Kosmos einmaliger und dramatischer Erfahrungen und spiegelt jeweils die gesellschaftspolitische Situation wider, in der ein psychisch Kranker bezeichnet, behandelt und bewertet wird. Weißen Mittelschichtsfrauen beispielsweise werden in den USA überproportional viele Antidepressiva und andere Psychopharmaka verschrieben, damit sie ein zu ihren Privilegien passendes, erfolgreiches, gelungenes Leben realisieren können. Das manifestiert sich z.B. in der Geschichte der Harvard-Studentin Laura, die sich über Jahre nur mühsam von ihrer Medikamenten-Abhängigkeit befreien kann.

Dagegen ist die psychiatrische Versorgung schwarzer Amerikanerinnen unzureichend, wie die Geschichte von Naomi zeigt. Sie wächst in der weltweit größten Sozialsiedlungen des 20. Jahrhunderts auf, den Robert Taylor Homes in Chicago. Dort lebten bis 2007 zwischen High- und Railway 27.000 Menschen in einförmigen grauen Hochhäusern, davon 99% Schwarze und 96% arbeitslos. Naomi entwickelt eine besondere Kraft, sich da herauszuarbeiten und bildet sich autodidaktisch weiter. Sie besucht Bibliotheken, liest viel, insbesondere über die Geschichte der schwarzen Frauen, sie rappt, schreibt Lied- und Buchtexte. Mit ihren zwei größeren Kindern zieht sie nach Minnesota, bekommt mit ihrem neuen Partner Khalid noch Zwillinge, zwei Söhne. Am 4. Juli 2003 auf einem Fest zum Unabhängigkeitstag in Downtown von Saint Paul, überquert sie mit einem Kinderwagen die Wabasha Street Bridge, hält plötzlich an, wirft ihre Babys in den Mississippi, springt hinterher, die Arme weit ausgebreitet, und singt oder ruft „Freiheit“. Sie selbst und ein Sohn werden gerettet, der andere Sohn ertrinkt.

Schon vor der Tat war Naomi mehrmals in psychiatrischer Behandlung und hatte Psychopharmaka bekommen. Aus der Rekonstruktion der Abläufe wird deutlich, dass sie offensichtlich durch die Geburt ihrer Zwillinge in eine Wochenbettpsychose glitt, die nicht ausreichend behandelt wurde. Trotzdem wird sie in der Gerichtsverhandlung als zurechnungsfähig eingestuft und zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die ärztlichen Gutachter begründen ihre Zurechnungsfähigkeit mit der scharfsinnigen Gesellschaftsanalyse, die in ihren Wahnvorstellungen zum Ausdruck komme. Naomi hat sich und ihre Kinder unmittelbar vor der Tat von den weißen Menschen ihrer Umgebung tödlich bedroht gefühlt. Vor Gericht sagt sie, dass sie gewusst habe, dass das Leben ihrer Kinder „…von Unterlegenheit, Gleichgültigkeit und Spott geprägt sein würde. Ich wollte nicht, dass sie sterben, ich wollte nur, dass sie ein besseres Leben haben.“

Rachel Aviv hat detailgenau und gründlich recherchiert. Jede Geschichte entfaltet sie in angemessener Komplexität und Tiefe. Ihre schonungslose Darstellung legt gesellschaftliche Machtverhältnisse und Missstände frei. Doch Aviv instrumentalisiert ihre Geschichten nicht, sondern macht lediglich auf das Wechselspiel von Identität und Etikett aufmerksam. Sie illustriert, wie sich psychische Leiden in unterschiedliche Erklärungsmodelle einbetten, aber nie letztgültig erklären und behandeln lassen. Psychische Krankheiten sind eine universelle menschliche Erfahrung, die Respekt und Sensibilität erfordern. Rachel Aviv stellt sich als Autorin nicht über die Menschen, von denen sie berichtet, sondern neben sie. Mit dieser Haltung ist ihr ein aufregendes, kluges Buch gelungen!

Rachel Aviv Sich selbst fremd

Wahre Geschichten von psychischen Ausnahmezuständen

Aus dem Englischen von Claudia Voit

Hanser Berlin

304 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-446-27591-1

Weitere Informationen (Verlag)

Kommentar verfassen

(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)

Kommentare powered by CComment