Der italienische Physiker Guido Tonelli berichtet in seinem Buch von der schleichenden Entmaterialisierung der Materie.

Der Autor scheint mehr Wissenschaftsmanager als Forscher zu sein, aber kompetent, über die neuesten Ergebnisse der Physik zu berichten, ist er zweifellos. Und er ist nicht allein Physiker, der Umgang pflegt mit den Stars seiner Zunft, sondern noch zusätzlich ein gebildeter Mensch, der sehr gern auf die klassischen Sprachen zurückgreift.

Wer könnte geeigneter sein, unseren durch die Atomphysik veränderten Blick auf das Wesen der Materie zu beschreiben? Hier endlich – indem diese Geschichte erzählt wird – findet der so oft missbräuchlich gebrauchte Begriff „Paradigmenwechsel“ seinen Ort. Denn in den Jahren um den 1. Weltkrieg herum änderte sich die Sicht der Wissenschaftler auf die Welt um sie radikal. Es ergaben sich nicht nur irgendwie einige neue Erkenntnisse, sondern nicht weniger als alles wurde anders. Eben das – und nur das! – ist ein Paradigmenwechsel.

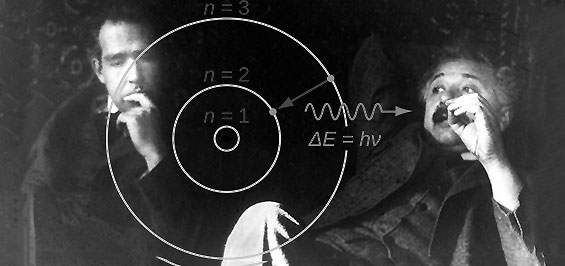

Alles, was wir um uns herum wahrnehmen, ganz besonders aber die festen Gegenstände, mit denen wir hantieren und an denen wir uns stoßen können, sind nichts als Lug und Trug. Sie sind eine Projektion unseres genasführten Verstandes. Immer wieder wird uns nicht nur gesagt, sondern mit Hilfe kompliziertester Rechnungen bewiesen, dass es sich um Illusionen handelt, um leeren oder doch wenigstens fast leeren Raum. Wir leben in „einem reinen Nichts“, wie der Philosoph Paul Natorp (1854–1924) schon 1910 wusste – also drei Jahre, bevor Niels Bohr (1885–1962) sein berühmtes Atommodell vorstellte. Den Erkenntnissen der Physik zufolge ist die Materie ein Vakuum, durch das mit einer unfassbaren Geschwindigkeit winzigste Teilchen sausen. Weil sie elektrisch geladen sind, stoßen sie einander ab – das ergibt für uns die Illusion fester Gegenstände.

Alles, was wir um uns herum wahrnehmen, ganz besonders aber die festen Gegenstände, mit denen wir hantieren und an denen wir uns stoßen können, sind nichts als Lug und Trug. Sie sind eine Projektion unseres genasführten Verstandes. Immer wieder wird uns nicht nur gesagt, sondern mit Hilfe kompliziertester Rechnungen bewiesen, dass es sich um Illusionen handelt, um leeren oder doch wenigstens fast leeren Raum. Wir leben in „einem reinen Nichts“, wie der Philosoph Paul Natorp (1854–1924) schon 1910 wusste – also drei Jahre, bevor Niels Bohr (1885–1962) sein berühmtes Atommodell vorstellte. Den Erkenntnissen der Physik zufolge ist die Materie ein Vakuum, durch das mit einer unfassbaren Geschwindigkeit winzigste Teilchen sausen. Weil sie elektrisch geladen sind, stoßen sie einander ab – das ergibt für uns die Illusion fester Gegenstände.

Zunächst waren die Modelle, mit denen die Materie im atomaren Bereich beschrieben wurde, von liebenswürdiger Schlichtheit – um einen Kern schwirrten einige wenige kleine Teilchen, und alles erinnerte an unser heimisches Planetensystem. Das Bohr-Sommerfeld‘sche Atommodell aus jenen Jahren wurde sogar (und wird hoffentlich immer noch) an Schulen gelehrt, so einfach ist es. Aber im Laufe der Zeit vergrößerte sich die Zahl der Elementarteilchen immer weiter – gerade heute lese ich von einem neuen, das auf dem Boden des Mittelmeeres entdeckt worden sein soll, und angeblich soll schon wieder alles anders sein, denn es ist bedeutend stärker geladen als die Konkurrenz. Manchmal sind es Teilchen, die nur für Bruchteile von Nanosekunden existieren – so eines ist das aus der Morgenzeitung –, und insgesamt handelt es sich bei der Atomphysik um ein Labyrinth, in dem sich nur noch verschwindend wenige Fachleute zurechtfinden. Mit einem umsausten Kern ist es schon lange nicht mehr getan.

Spätestens seit den Entdeckungen von vor hundert Jahren lässt sich unser Alltagsbegriff von Materie nicht mehr mit den Vorstellungen der Physik in Einklang bringen. Wesen und Erscheinung klaffen weit auseinander, und wer wie Natorp die Entdeckungen der Physik verfolgte, verstand leicht, dass die Wissenschaft auf die „Entmaterialisierung der Materie“ zusteuerte. Noch mehr würde mit Tonelli ein Autor unserer Tage einer solchen Diagnose beipflichten. Für ihn ist die Welt eine „magnifica illusione“, wie sein Buch im Italienischen betitelt ist. Im Schlusskapitel nennt er sie zwar etwas freundlicher „eine wunderbare Illusion“, aber eben doch eine Illusion, denn die Welt „besteht aus Vakuum“. (Die Frage, ob etwas, das aus Vakuum besteht, tatsächlich besteht, ob wir also einer Illusion Realität zubilligen dürfen, lassen wir vorläufig beiseite. Sie ist zu verwirrend.)

In seinem Buch geht Tonelli konsequent chronologisch vor und beginnt mit großen Denkern und Forschern der Antike, zum Beispiel mit Epikur und Lukrez, und versucht zusätzlich seinen Honig aus der Etymologie zu saugen. Dass „Materie“ mit Mutter verwandt ist, können wir alle hören; interessanter und überraschender ist es, was der Autor über das ähnliche „Hyle“ schreibt, der griechischen Entsprechung der Materie. Dieses Wort bedeutet auch „Holz“ und bezeichnet damit den Urstoff, aus dem die Dinge, die Pflanzen und auch die Lebewesen (und damit wir selbst…) nach antiken Vorstellungen gemacht sind.

In seinem Buch geht Tonelli konsequent chronologisch vor und beginnt mit großen Denkern und Forschern der Antike, zum Beispiel mit Epikur und Lukrez, und versucht zusätzlich seinen Honig aus der Etymologie zu saugen. Dass „Materie“ mit Mutter verwandt ist, können wir alle hören; interessanter und überraschender ist es, was der Autor über das ähnliche „Hyle“ schreibt, der griechischen Entsprechung der Materie. Dieses Wort bedeutet auch „Holz“ und bezeichnet damit den Urstoff, aus dem die Dinge, die Pflanzen und auch die Lebewesen (und damit wir selbst…) nach antiken Vorstellungen gemacht sind.

Eine gewisse Vorahnung der Entmaterialisierung der Materie scheint sich in einem berühmten Gemälde des Italieners Corregio (1489–1534) zu finden. Das Bild zeigt „Jupiter und Io“, und auf ihm nähert sich der Göttervater in Gestalt einer Wolke der Geliebten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hätte man wohl gesagt, dass ein wolkiges Wesen sich entmaterialisiert hat, aber aus heutiger Sicht handelt es sich bei der Verwandlung in eine Wolke mitnichten um eine Entmaterialisierung, sondern um einen vorübergehenden Wechsel des Aggregatzustands. „Vakuum“ aber will beim Wort genommen werden! Für den Physiker von heute ist Materie tatsächlich ein fast leerer Raum: „Materie besteht aus Teilchen, die miteinander wechselwirken, indem sie untereinander andere Teilchen austauschen. Das ist alles.“ Wie oben angedeutet, hat sich die Zahl der verschiedenen Teilchen im Laufe der letzten hundert Jahre dramatisch erhöht, aber die obige Definition hätte auch ein Niels Bohr unterschrieben.

Dass das Universum, das im zweiten Teil des Buches behandelt wird, ein Vakuum ist, glauben wir schon eher, obwohl auch hier die nackten Zahlen erschrecken, so leer ist alles und so gigantisch sind die Entfernungen und Zeiträume. Wer eigentlich kann die Überlegungen eines Physikers ohne Mathematik nachvollziehen? Tonelli wirft mit gigantischen Zahlen um sich, ohne eine Formel auch nur von ferne anzudeuten. Er erklärt sehr schön die Unterschiede zwischen den verschiedenen Himmelskörpern, also die Arten von Sonnen verschiedener Größe und Reifegrade, und erzählt uns, was wir uns unter einem Spiralnebel oder einer Galaxie vorzustellen haben.

Und hier können wir das Gelesene auch tatsächlich mit Bildern verbinden, weil ja wir alle schon die oft unglaublich schönen Bilder von Galaxien gesehen haben, die von Sternwarten in Chile oder sogar vom Hubble-Teleskop – nein, nicht einfach nur „geschossen“ wurden. Vielmehr wurde für sie sehr oft eine ganze Reihe von hochwertigen, von Farben funkelnden Bildern übereinandergelegt, so dass wir die ungeheuerliche Tiefe des Weltraumes wenigstens erahnen können. Entstanden ist auf diese Weise eine weitere Illusion – jene der Dreidimensionalität. Und in jedem Fall kann man angesichts der Lichterpracht gut verstehen, dass oder warum „Kosmos“ ursprünglich „Schmuck“ bedeutet. Für viele Menschen kommt bereits der Blick hinauf zum gestirnten Himmel, erst recht aber das Anschauen solcher Bilder einem religiösen Erlebnis gleich, besonders für solche, die sich selbst für entschiedene Atheisten halten. Kann das überraschen? Nein, denn schon Schleiermacher hatte erkannt, dass „das Universum anschauen […] die Urerfahrung von Religion“ ist. Wer solche Bilder sieht, wird dem berühmten Theologen nur beipflichten können.

Zu Beginn seiner von der Wissenschaft so wenig geschätzten „Farbenlehre“ fordert der Augenmensch Goethe den Leser dazu auf, seine Sinne einzusetzen, um die Natur um sich herum aufzunehmen. Ginge es nach ihm, hätten keinesfalls „die Herren Mathematiker“ das letzte Wort. Guido Tonelli sieht das ganz anders. „Bei der Wahrnehmung“, schreibt er, „ist große Vorsicht angebracht, weil uns unsere Sinne täuschen können.“ Hier hätte Goethe vielleicht verständnislos, vielleicht ärgerlich den Kopf geschüttelt. Bei ihm gewann immer die sinnliche Wahrnehmung.

Darf hier die Frage gestellt werden, wer denn nun recht hat? Oder ist es vielleicht möglich, beide Perspektiven einzunehmen, wenn nicht parallel und gleichzeitig, so doch wenigstens nacheinander? Sind die Überlegungen richtig, die Goethe zu seiner Farbenlehre führten, oder sollen wir sie vergessen, weil Newtons Berechnungen kaum zu widerlegen sind?

Wie also sehen wir auf die Welt? Leider ist es für uns schon lange nicht mehr – wie noch für Goethe und einige seiner Zeitgenossen – „die Natur, die spricht“, sondern uns schweigt die Welt der Atome ebenso an, wie es das Weltall tut, und deshalb fehlen uns auch die Worte, mit denen wir diese Welt deuten könnten. Ich könnte auch sagen: Wir erleben die Welt der Physik nicht, denn sie ist unserer sinnlichen Wahrnehmung viel zu fern, als dass wir sie mit der Hilfe der Sprache in unsere Lebenswelt integrieren könnten. Deshalb „unternehmen wir umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken“, wie Goethe schrieb. Dieses Wesen ist bloß errechnet und niemals erschaut und erfahren. Zu einer naiven Sprechweise, mit der wir es in unser Weltbild einbauen könnten – die Naturphilosophen der Goethezeit versuchten sich wohl als letzte daran –, können wir uns schon lange nicht mehr entschließen, und so sind wir selbst ebenso stumm wie die Welt, die wir doch so gerne deuten und uns zu eigen machen würden. Wie soll ich etwas verstehen, das aus „Raumzeit“ besteht, also aus einer (ernsthaft!) materiellen „Substanz, die vibrieren, schwingen und Energie vermittels Gravitationswellen übertragen kann“? Für die vielen Fragezeichen, die ich hier gerne setzen würde, fehlt leider der Raum; man muss sie sich eben denken.

Wie fern von unserem Leben, das alles ist, das zeigt sich ebenso gut an der „dunklen Materie“, die nicht allein noch niemand irgendwie, und sei es noch so indirekt, wahrgenommen hat, sondern die prinzipiell nicht wahrgenommen werden kann. Ja, man kann nicht einmal sagen, dass sie erschlossen wurde, sondern es handelt sich bei ihr um einen „bloßen Rechnungsfaktor“, wie bereits Natorp über solche Spekulationen schrieb, der von dieser merkwürdigen Materie doch noch gar nichts gehört hatte. Die dunkle Materie musste eingeführt werden, weil die Rechnung sonst nicht aufging. Die errechnete Masse einer Galaxie scheint nicht groß genug, um die Gravitation zu erklären, die sie zusammenhält! Falls es aber eines Tages doch mit Hilfe eines Tricks gelingen sollte, die Rechnung aufgehen zu lassen, oder sollte irgendwo ein Rechenfehler entdeckt werden, könnten wir sie, nämlich die dunkle Materie, wieder ausstreichen.

Raumzeit-Grafik: meztlivaleriano

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, dass Isaac Newton als derjenige, der dem Geheimnis der Gravitation näherkam als jeder andere seiner Zeit und der folgenden Jahrhunderte, in einem berühmten Brief sein Unverständnis darüber schildert („so great an absurdity“), dass die Gravitation durch einen leeren Raum, also ohne jedes Medium, weit, oft sogar unendlich weit entfernte Objekte am Zügel halten kann. Wenn eines der größten Genies der letzten tausend Jahre offen zugab, etwas nicht zu verstehen – nun, dann sollten wir nicht zögern, uns ihm anzuschließen.

Darf ich sagen, dass auch Tonelli trotz seiner beträchtlichen Allgemeinbildung und trotz seiner fundierten Kenntnisse so wenig wie wir zu verstehen scheint, was Materie eigentlich ist? In der Physik kennt er sich zweifellos hervorragend aus, und er ist ein klar argumentierender Autor, aber er hat keine Sprache gefunden, in und mit der er uns an seine Überlegungen heranführen könnte. Und es gibt eine solche Sprache wohl wirklich nicht, ja es kann sie gar nicht geben. In seinem Buch unterhält er uns mit Anekdoten von Wissenschaftlern, erinnert an die Liebe des Achill zu Patroklos oder erzählt, wie es zu der ratternden Registrierkasse zu Beginn eines berühmten Pink Floyd-Songs kam. Er ist auch so nett, uns mit Mathematik zu verschonen, die wir ohnehin nicht verstehen würden, aber er kann uns eben nicht wirklich begreifbar machen, was Materie eigentlich ist. Wahrscheinlich kann das niemand.

Guido Tonelli: Die Illusion der Materie. Was die moderne Physik über unsere Welt verrät.

Aus dem Italienischen von Enrico Heinemann.

211 Seiten

Beck Verlag 2024

ISBN 978-3-406-82198-1

Weitere Informationen und Leseprobe (Verlag)

Kommentar verfassen

(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)

Kommentare powered by CComment