Was ist Bewusstsein, und wie kommt es zu ihm? Kaum ein Begriff ist schwerer zu fassen, und weil fast jeder Philosoph darunter etwas anderes versteht, war er für Ernst Cassirer sogar „der eigentliche Proteus der Philosophie“.

Wie lässt sich Bewusstsein beschreiben oder definieren? Die Schwierigkeiten, die bei dem Versuch einer Antwort entstehen, sind Gegenstand eines empfehlenswerten Buches.

Es gab viele große Philosophen, die sich dieser Thematik widmeten. Unter ihnen auch Johann Gottlieb Fichte, dessen Scheitern als exemplarisch angesehen wird–von seinen Kritikern sowieso, aber auch von manchen seiner Bewunderer. Sein absolutes Ich, „das sich selbst setzt“, gilt ihnen als eine fragwürdige Konstruktion, und heute halten nicht wenige Philosophen eine Theorie der Entstehung des Selbstbewusstseins für unmöglich. Das Bewusstsein ist für sie ein Urphänomen, und Urphänomene, schreibt Lambert Wiesing, seien „hinzunehmen – und nicht zu erklären“.

Wiesing zufolge, der sich auf Dieter Henrich und Manfred Frank beruft, verstrickt sich der „Gedanke, es gäbe ein Selbstgefühl im Sinne eines Existenzgefühls, […] in Zirkel und Regresse“. Muss das Ergebnis einer Theorie im Stile Fichtes nicht notwendig ein Zirkel sein, denn wer könnte denn ein Ich setzen (oder auch nur erleben…), wenn nicht etwas, das bereits ein Ich ist? Um diese Probleme zu lösen, wandelt Lambert Wiesing in den Spuren Edmund Husserls, der sich seinerseits von Franz Brentano (1838–1917) auf den rechten Weg gesetzt sah und einen ganz anderen Zugang suchte.

Franz Brentano (gemeinfrei) und Edmund Husserl um 1900n (gemeinfrei). Quellen: Wikipedia

Brentano, der die Phänomenologie initiierte und damit einen ungeheuren Einfluss ausübte, unterscheidet eingangs seines nachgelassenen Vorlesungsmanuskripts „Deskriptive Psychologie“ (1887) zwei Zweige der psychologischen Forschung, Psychognosie und genetische Psychologie. Letztere stellte für ihn den Versuch dar, die Geschichte des Bewusstseins mit empirischen Methoden zu erforschen. Das hielt Brentano für unmöglich, und er versuchte zu zeigen, dass eine exakte Wissenschaft allein erstere sei. Für ihn war die Mathematik das Vorbild. Eine Theorie des Bewusstseins oder der Erkenntnis, lehrte er, könne keinesfalls auf eine natürliche Wissenschaft gebaut sein, denn aus dieser können wir nichts erfahren „über die Ursachen, die das menschliche Bewußtsein erzeugen“. Stattdessen habe man sich mit den Phänomenen zu begnügen. Es ist dieser Weg, auf dem Brentano erst Husserl und später dessen zahlreiche Schüler gefolgt sind – dabei eben auch jene, die dann für Wiesing wichtig wurden, der sich immer wieder außer auf Husserl auch auf Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau-Ponty beruft.

In unserem alltäglichen Deutsch meint Selbstbewusstsein ein Doppeltes – für die wenigsten wohl das Selbstgefühl als das unklare Bewusstsein seiner selbst, für die Mehrheit dagegen das Wissen um ihre Individualität oder ihren Eigenwert. Wiesing, der eine Leidenschaft für überlange Wörter kultiviert, unterscheidet zwischen „Selbstexistenzbewusstsein“ und „Selbstwertbewusstsein“. Mit diesem letzten Aspekt befasst er sich aber erst in dem letzten Kapitel seines Buches – zuvor ist der größte Teil seiner Überlegungen dem Selbstgefühl gewidmet. Bei dessen Beschreibung folgt er Sartres Einlassungen auf den ersten Seiten von „Das Sein und das Nichts“, wo der französische Philosoph den Begriff des „präreflexiven Bewusstseins“ einführt. Problematisch wird dieser Begriff, wenn aus ihm das Selbstbewusstsein „folgen“ soll. Dass das Bewusstsein darin besteht, sich selbst, also seine wechselnden leiblichen Zustände, wahrzunehmen, ohne ausdrücklich auf sie zu achten (ohne zu reflektieren), lässt sich leicht nachvollziehen – aber folgt aus „der Wirklichkeit des Bewusstseins […] die Wirklichkeit des präreflexiven Bewusstseins“? Der Autor nennt das Verhältnis sogar ein „logisches Folgeverhältnis“. „Wo Selbstbewusstsein ist, da kommt es unvermeidlich zu einem leibkörperlichen Dasein.“ Sollte es nicht umgekehrt heißen: Wo es ein leibkörperliches Dasein gibt, da kann (aber muss nicht…) sich ein Selbstbewusstsein entwickeln? „Bildlich gesprochen, werde ich somit durch mein Selbstbewusstsein gewissermaßen verfleischlicht“. Sollte es nicht unter Vermeidung eines logischen Vokabulars heißen: Das präreflexive Bewusstsein fundiert das Bewusstsein, es ist seine Voraussetzung? Eine solche Terminologie findet sich besonders bei Max Scheler.

Was soll ich mir unter einem präreflexiven Bewusstsein vorstellen, als dessen Teil das Selbstbewusstsein behauptet wird? Wenn Wiesing formuliert: „mir meiner selbst präreflexiv bewusst bin“, dann drückt er sich paradox aus. Es kann ein präreflexives Bewusstsein geben – es ist nämlich das ganz und gar nach außen gerichtete Bewusstsein, das wir den Tieren zusprechen, gelegentlich auch uns selbst bestimmt und von Scheler „ekstatisch“ genannt wird. Aber in dem Augenblick, in dem wir uns selbst in den Blick kommen – in welcher Art auch immer –, handelt es sich immer um eine Reflexion. Wie denn auch sonst? Mir selbst als eines Individuums kann ich niemals präreflexiv bewusst werden, sondern allein in einer Reflexion kann ich mich erfassen. Auch das Tier ist in einer bestimmten Weise in der Welt und erlebt ein „Quale des Inseins“, kennt also eine ganz eigene Tönung seines inneren Erlebens, wie es ihm und allein ihm in seiner Welt ergeht. Nur: Es problematisiert nicht diese Subjektivität, sondern kennt allein die strikt auf den Gegenstand gerichtete intentio recta, nicht die intentio obliqua, den Blick zurück auf sich selbst. Dieser zeichnet den Menschen vor aller Kreatur aus, und so ist er das einzige uns bekannte selbstbewusste Lebewesen.

Weil er nicht zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein unterscheidet, muss Wiesing unter Selbstbewusstsein etwas ganz anderes verstehen als ich. Für ihn scheint Selbstbewusstsein die Wahrnehmung seiner selbst, seiner Zustände (er sagt: Zumutungen) und Gefühle, zu sein, nicht aber das Sich-selbst-zum-Gegenstand-werden, als dessen Folge unsere Sprache die Personalpronomina kennt oder unser Gefühlsleben die Scham und den Stolz. In den Worten Wiesings: „Ich beschreibe kein Ich, sondern ein Mich.“

Sein Konzept nennt der Autor „inverse Transzendentalphilosophie“ und versteht darunter, dass er den Denkweg Fichtes umdreht. Denn seine Überlegungen nehmen ihren Ausgang nicht vom Ich, sondern von dem, was uns in der Welt begegnet. Worin, fragt er, unterscheidet sich Bewusstsein von anderem Seienden? Diese Passagen argumentieren extrem subtil und sind entsprechend schwierig zu referieren, aber sie überzeugen nicht, weil Reflexion zum Phänomen des Selbstbewusstseins gehört. Der schwache Punkt dieses Buches besteht darin, dass der Autor nicht das Bewusstsein vom Selbstbewusstsein unterscheidet. Damit wäre natürlich nicht seine Entstehung geklärt – eine solche Theorie ist wohl wirklich unmöglich –, aber dann ließe sich das Selbstbewusstsein in seinen verschiedenen Facetten, Erscheinungsweisen und Aspekten schildern. Weil der Mensch das einzige uns bekannte Lebewesen ist, das über Selbstbewusstsein verfügt, bildete das Ergebnis notwendig das Fundament einer philosophischen Anthropologie.

Das letzte Kapitel des Buches ist dem Selbstwertbewusstsein gewidmet, und hier gelingt dem Autor eine wirklich überzeugende Argumentation. Schon zuvor griff er, der seit seinem Buch über „Die Sichtbarkeit des Bildes“ als Kenner der „Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik“ bekannt ist (so der Untertitel des Buches von 1997), auf das bekannte Begriffspaar zurück, das der große Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin eingeführt hat, auf den Gegensatz des „Malerischen“ und des „Linearen“. Als Meister dieser einander entgegengesetzten Stile nahm Wölfflin Rembrandt und Dürer und behauptete, dass es sich um die Pole prinzipiell jeder visuellen Darstellung handelt. Das Lineare trennt die Bereiche des Seins mittels einer scharfen Linie, das Malerische lässt sie ineinanderfließen. Diese Bezeichnung verschiedener ästhetischer Stile überträgt der Autor auf unser Verhalten und Erleben. „Mein Leib“, schreibt Wiesing, „lässt mich in der Welt ein Teil sein […]. Der Übergang des Subjekts zur Welt verschwimmt durch den Leib mit dem Ganzen zu einer Einheit.“ Das Gegenstück zu dieser Erfahrung findet sich in der cartesischen Philosophie beschrieben, in der Geist und Körper als strikt getrennt gedacht werden.

Es scheint, dass sich mit dem Begriffspaar aus der Kunstgeschichte wirklich die beiden extremen Formen des Weltverhältnisses oder der Lebensweise beschreiben lassen. Wiesing nennt sie „Stile“. Er übersetzt das Lineare mit „exkludierend“ (ausschließend), das Malerische mit „inkludierend“ (einschließend), und demonstriert die Brauchbarkeit dieses Gegensatzes unter anderem in zwei großartigen Passagen, in denen er das Wohnen in einer Hütte im Wald dem Aufenthalt in einem Penthouse in der Stadt gegenüberstellt. In beiden Fällen versteht er die Wohnung als das Symbol der inneren Einstellung zur sozialen wie zur natürlichen Umgebung und kann das mit subtilen Beobachtungen belegen.

Nur beiläufig: Ist das Begriffspaar geeignet, auch unsere Kommunikation zu beschreiben? Verhält sich eine Person, die immer telefoniert, von ihren Mitmenschen abgewandt, oder immer auf den Bildschirm ihres Smartphones starrt, ohne ihrer Umgebung einen Blick zu schenken, nun ex- oder inkludierend? Sie ist mit nicht weniger als der ganzen Welt vernetzt, aber nicht mit ihrem Umfeld.

Die Lektüre dieses Buches verlangt Konzentration. Es ist sehr dicht geschrieben, und es gibt viele Wiederholungen, weil es dem Autor immer um die letzte Klarheit zu tun ist. So folgen häufig einander ähnliche Formulierungen – das kann schon ermüden. Aber die Untersuchung besitzt viele große Stärken. So ist das Buch quasi nebenbei eine ziemlich gute Einführung in die phänomenologische Philosophie Husserls, denn es werden einige ihrer zentralen Begriffe sehr schön erläutert, und es gibt zahlreiche, nicht selten kritische Hinweise auf die Hauptwerke Heideggers, Sartres und Merleau-Pontys. So lesen wir das Buch mit Gewinn – anregend ist es auch für diejenigen Leser, die nicht mit allem einverstanden sind.

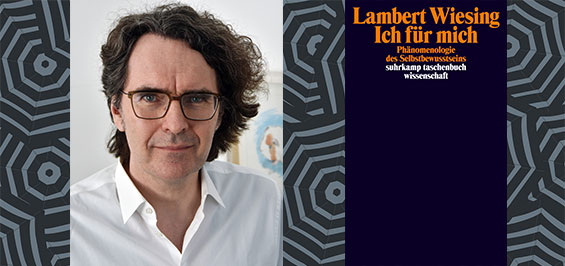

Lambert Wiesing: Ich für mich

Suhrkamp Verlag

Broschur, 256 Seiten, Sprachen: Deutsch / eBook

ISBN 978-3-518-29914-2

Weitere Informationen (Verlag)

Kommentar verfassen

(Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag veröffentlicht wird. Mein Name und Text werden mit Datum/Uhrzeit für jeden lesbar. Mehr Infos: Datenschutz)

Kommentare powered by CComment